نورا حنفي – كاتبة مصرية

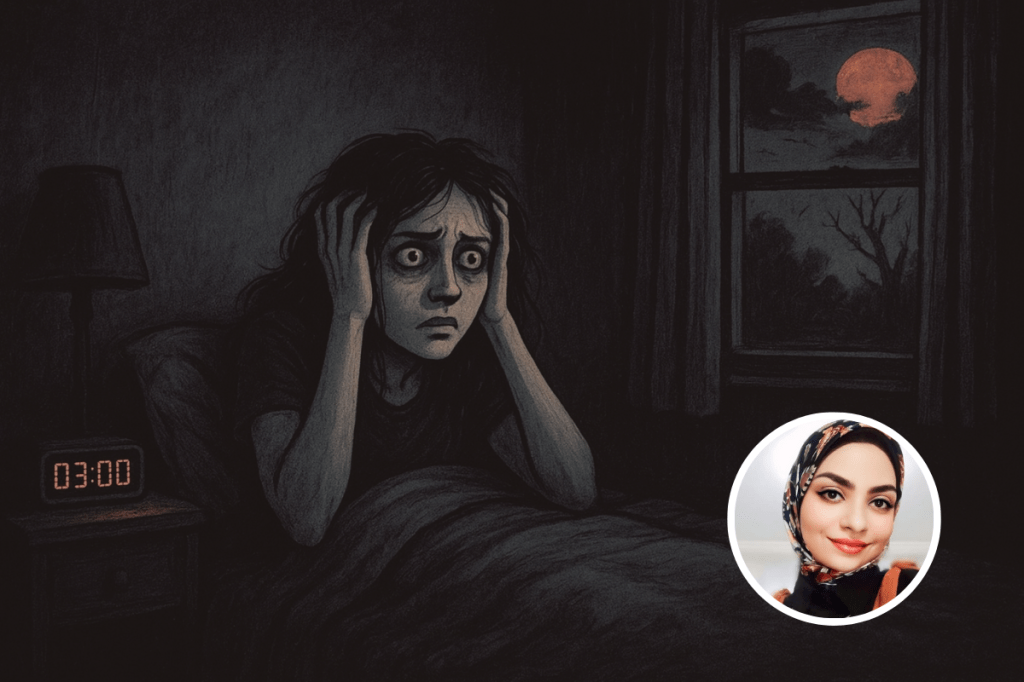

في تلك الليلة الغارقة في الظلام.. أيقنت بأنّ الشمس لن تشرق على روحي مرة أخرى!

بدأ اليوم بعد الفجر لإنجاز مهمة مؤجلة من مهام الكتابة، مرّ الصباح في هدوء نوعاً ما، أكتب وأكتب ولا أهتم بأي مُلهيات تصرفني عما أكتبه بكل حواسي، ولو قالوا لي إنّ العالم من حولي يحترق، فلن أُنظف الكون من آثار الرماد إلا بعد أن أفرغ أولاً من تحرير ما يضج في رأسي.

الصلاة والكتابة، هكذا كان يومي كما هو الحال كل الأيام، ربما أوقات الصلاة هي التي تُنبهني إلى الزمن وتفصل بين الليل والنهار.. الظهر، العصر، المغرب، يبقى الوضع كما هو عليه، وبعد صلاة العشاء قررتُ أن ينتهي يوم الكتابة على أمل في صباح جديد..

حتى الآن كل شيء على ما يُرام.

انتصف الليل، فكان أمامي المتسع لسهرة طويلة.. للأسف!

أنا بطبعي عاشقة لأفلام الرعب، ومن حُسن حظي في تلك الليلة أنّ التلفاز أهداني فيلماً دموياً من الطراز الأول، وذلك تقديراً لجهودي المبذولة مع الأفكار على مدار اليوم الشاق، إنها ساعتي الذهبية بلا شك.

المزاج عال العال، بينما تقفز عقارب الساعة إلى الثانية صباحاً وأنا لم ألحق بقطار النوم، كل الرحلات مكتظة بالركاب، أما أنا فلم أحجز تذكرتي بعد!

أعي جيداً بأنه من الضروري أن أسمح لوسائل الترفية بالتغلغل في يومي من حين لآخر، فلا أقع في حفرة الانهيار من فرط الروتين والملل، ولكن كل شيء بحدود، اللاشيء أيضاً انهيار مؤكد.

لملمتُ جسدي المُنهك بعد سهرة ممتعة، أعترف أني تأخرت كثيراً في قرار الراحة، كنت أُردد في قرارة نفسي لأتجنب معركة تأنيب الضمير: “عادي، سهرة تفوت ولا حد يموت”.. ولكني مت بالفعل!

ليست نكتة، إنما هي حقيقة عشتها بكل كياني، فمن تكتب إليكم الآن هي ناجية من حادثة الموت المفاجئ!

لا أعرف ما أصابني حين أغمضت عيني، لم تنجح الخطة، لم تكن خطة أصلاً، كنت أمارس إنسانيتي فحسب، أنام بكل بساطة، ويبدو أنّ إنسانيتي لم تستجب للمرة الأولى!

اقرأ أيضاً

شجرة الدماء

حين يبكي القلم

أنا وهو

الحياة

من تحت الأرض

تقلبت على فراشي مراراً، على الجانب الأيمن نصف ساعة، فلم أنم، وعلى الجانب الأيسر لنصف ساعة أخرى، ولا فائدة من تلك الحركات البهلوانية، ساعة بالتمام يتكوّر جسدي على السرير، وأنا أغرق أكثر في اليقظة!

بصراحة، إنّ الأرق هو أشد ما أبغضه، حتى أنني أهرب من المُنبهات مثل “الشاي والقهوة” خوفاً منه، ولو أني صادفته أمامي يتجسد في لحم ودم، فلن أتردد لحظة أن أقتلع قلبه بيدي وأمضغه بين أنيابي كما انتقم مجرم فيلم السهرة من ضحاياه.

المهم، الرعب الحقيقي يبدأ الآن، وأنا البطلة الهاربة من قاتل يستهدفها هي بالذات!

لا أنام، حسناً، أنا أمام الأمر الواقع، لنفكر بشكل عملي أكثر.. وهي الخطة البديلة.

أطلقت سراح خيالي ربما ينتشلني من الظلام والصمت البارد في كل أرجاء البيت، الكل يغرق في سابع نومة، وأنا أنسج مشاهد من الطبيعة بعشوائية لعلها تنسجم مع حواسي المضطربة، جزيرة وبحر وطيور النورس وقوارب خشبية والأمواج تتراقص على الشاطيء.. لا لا لا، لا فائدة.

ماذا عن خطة بديلة أخرى؟

الثالثة صباحاً؟!

النجدة!

يبدو أنه قد حان دور الذكريات السعيدة في حل المشكلة.

الإحساس، الكلمات، الأرواح، كل ما يتغزل بمشاعري المتمردة، كل الأيام التي اطمأنت لها روحي مرّت على خاطري في مشاهد خاطفة، لعلها تأخذني معها إلى عالم الأحلام، ولا استجابة كذلك!

إليكم بعض “الأكشن” في ليلتي الاستثنائية بكل المقاييس..

دقات قلبي في زيادة مفزعة، أرتعش كما لو كانت ليلة ديسمبرية بينما أنا في عز الصيف، أتعرق بغزارة، ضيق في التنفس، دوخة، نغزات في القلب، والوقت يتسرب مني، فما العمل؟!

وفجأة..

صعقتني انتفاضة قوية، كنتُ أسقط من هرم “خوفو” دون إنذار مسبق، ارتطمت بالأرض بمنتهى العنف، تناثرت أشلائي، انخلغت أعماقي، وانطلقت مني صرخة مكتومة، كاد قلبي أن يتوقف، ودمي في حالة تجمد، ثمة هلاوس وأشباح في كل مكان، باب الغرفة بدا وكأنه رجل ضخم يرميني بضحكات السخرية والشماتة، حتى الباب يعبثُ بي!

ورغم الشلل التام، نطق عقلي..

ماذا لو أنه يوم رحيلي؟

ماذا لو هي الساعة الأخيرة لي في الحياة الدنيا؟

آخر فكرة، نظرة، ألم.. آخر محاولة!

هل أنا على استعداد للحياة الأبدية؟

تاريخ اليوم، هل هو مميز ليترك بصمته في الذاكرة؟

كيف ستكون أول خطوة نحو الآخرة؟

وهل يليق بي أن أرحل بأزمة قلبية؟!

يتوقف قلبي عن الحياة؟!

أنا؟!

قلبي النابض حتى في العذاب، يستسلم في النهاية على سرير الموت!

كنتُ أحاول تحريك أطرافي في تلك الأثناء لأشعر فقط أنّ الدماء تصل إليها، لم أطلب إلا إحساس الحرارة فيها، ولكنها تتجمد أكثر من قبل، تحسست النبض لأطمئن بعودته إلى معدلاته الطبيعية، وقد كان بمثابة زلزال مدمر.. كل العلامات تُشير إلى ساعة الوداع!

ألا تتشابه نهايتي مع نهاية “كليوباترا” المأساوية؟

كانت في انتظار العدم، تودع الحب والحياة بنظرات ضعيفة تحتضر، وكنت أنا كذلك، ولكن دون أن أرتكب أي جريمة في حق روحي، كنت أطلب النوم فقط، فتبدّل إلى موت يحوم حول غرفتي!

لقد قاومت النهاية بكل الطرق في تلك اللحظة الحاسمة من عُمري، استجمعتُ بقايا قوتي، فصدمني الزمن في ساعة هاتفي بأنها الرابعة فجراً.. الصباح يقترب والإجابة مجهولة!

فهل سيأتي الصباح وأنا بينكم على الأرض، أم سأحتفل بالشروق وأنا في أحضان السماء؟

مسكين يا إنسان!

تطلب الخلاص في أوقات الألم، وحين تقترب منك النهاية يختل توازنك في الحال!

تشعر أنّ رحلتك لم تكتمل بعد، وأنك بحاجة إلى الأيام مهما طال البلاء، ثمة المزيد من التفاصيل التي لطالما نعتها بالعبث، تشعر أنك لم تودع البشرية كما ينبغي، تبحث عما ضاع منك، تعتذر لمن أحرقت سلامه، تعترف بالجميل لمن أنقذك من السواد، في تلك اللحظة بعينها تأمل أن يمتد عُمرك لتكتب أنت شهادة ميلادك.. لتبدأ حينها من جديد.

انظروا إلى تجربتي وتشرّبوا منها المعنى.

إنها ليلة كاملة أمضيتها أدعو الله أن يمهلني ساعة واحدة فقط، فأطبع قُبلة أخيرة على ملامح أبي وأمي، أكتب وصيتي، أترك لمسة الشرف على قلمي وأوراقي، وأُخبر من أحببتهم أن موتي لن يُغير الوعود بيننا.

إنّ التجربة الإنسانية في حضرة الموت ملهمة بالفعل.. اسأل مجرب!

الخبر السعيد أني بينكم الآن، لست “عفريتة” مثقفة تواكب التكنولوجيا وتتفلسف، لم أتأثر بسيناريوهات الرعب لهذا الحد، ربما هي دعوة صادقة في جوف الليل أن يحميني الله من موت الفجأة وساعة الغفلة، فكانت الاستجابة الوحيدة من خالق الأكوان.

كل ما أتذكره أنني وأخيراً نمت، وأُقسم أنني لا أعرف كيف انتصرت، نمت بعد معركة مصيرية رأيت فيها حقيقتي وحقيقة الدنيا، أدركت أنه لا ضمانات، أبداً، فقد يأتينا الوداع بغتةً، حتى في لحظات النشوة التي هي أبعد ما يكون عن أزمة الفراق.. لا مفر.

يا إنسان.. عش ما شئت، فإنّ النهاية حتمية.

وأنت أيها الأرق..

صحيح أنك من كتبت صفحة جديدة في تاريخي مع الحياة، لن أنكر أفضالك اليوم، ولكني لا أرغب في اللقاء بك مجدداً.. لقد مت بما يكفي!

أضف تعليق