يوسف الخطيب

في تلك اللحظة، هناك صوت من داخلي، صوت يتحدث بلغة مألوفة وغريبة في الوقت نفسه، ويفتح لي نافذة إلى عوالم أخرى، إنها الكتابة، التي تكون في جوهرها، فعل وجودي، ومغامرة لاكتشاف الذات، فعندما أجلس للكتابة، أشعر أنني أغادر ذاتي اليومية لأدخل في مسار جديد، تتقاطع اللغة بالخيال، ويصبح الورق الأبيض مرآةً أراها ولا تراني، لكن هل نكشف حقاً عن أنفسنا حين نكتب؟ أم أننا نضع أقنعة من الكلمات، كي نحمي هشاشتنا من عين القارئ؟ الكتابة تضعنا في مواجهة سؤال صعب: هل ما نكتبه هو نحن حقاً، أم مجرد صور متحركة نعرضها للعالم لأننا نخاف من الحقيقة؟

وكل كتابة هي أيضاً سؤال عميق: من أكون؟ سؤال لا علاقة له بنظرة الآخرين بما أكتبه، بل بما يتكوّن في داخلي من تأثير اللغة والذاكرة، الكتابة هي الطريق الوعر الذي نسلكه دون يقين، بحثاً عن ملامحنا الخفية بين السطور، في هذا المقال، سنمضي معاً في اكتشاف الذات واللغة، نسعى للإجابة عن سؤال قديم جديد: من نحن حقاً حين نكتب؟ وهل يمكن للأدب أن يمنحنا هوية نعبّر عنها بشجاعة، أم يكشف لنا عن هوية مجهولة لم نكن نعرفها يوماً؟ سنحاول أن نفهم كيف تصبح الكتابة مساحة للتعبير، وكأنها محاولة دائمة لالتقاط المعنى من بين الكلمات.

حين نكتب، لا نحاول فقط أن نقول شيئاً للعالم، بل نحاول، غالباً دون وعي، أن نقول شيئاً لأنفسنا، تصبح الكتابة مرآة داخلية تعكس وجوهنا التي لا نراها في الحياة اليومية، ولعل أعظم ما تمنحنا إياه الكتابة هو هذا الكشف الصامت: أن نُبصر ذواتنا كما لم نَرها من قبل، فالكاتب، يسرد حكاية شخصية أو يُنشئ عالماً متخيّلاً، يزرع ذاته في كل سطر، في كل تفصيلة، حتى حين يدّعي الحياد أو يلبس أقنعة السرد، فإنّ اللاوعي ينضح في الكلمات، كأنّ الحِبر لا يطيع سوى اليد التي ترتجف، في لحظات الإبداع، يُصبح النص أرضاً سرّية للاعتراف، للبوح بما لا يُقال، وربما لما لم يكن معروفاً أصلاً داخل النفس.

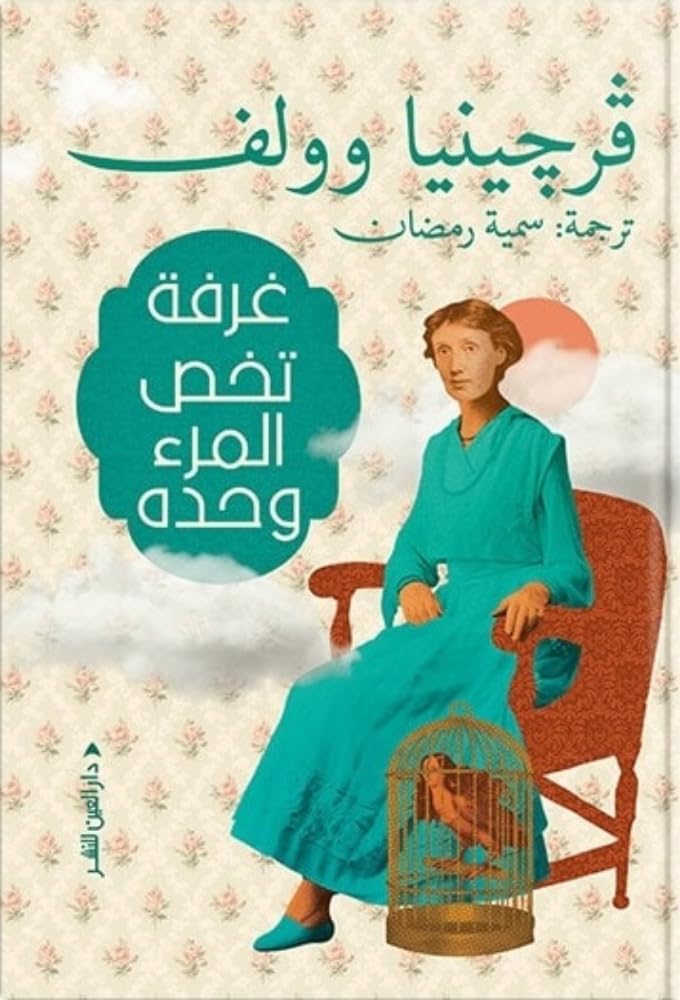

“الكتابة هي التي تمنحنا القدرة على اكتشاف أنفسنا وإعادة اكتشافها، وكأننا نخلق من اللغة مرآة أخرى أكثر عمقاً من أي مرآة أخرى”. (كتاب غرفة تخص المرء وحده)

لم تكن فيرجينيا وولف تكتب سيرتها الذاتية حين وضعت غرفة تخص المرء وحده، لكنها كشفت في ذلك النص عن قلق المرأة الكاتبة، وعزلتها، وتمزّقها بين العالم والذات، وكذلك فعل جبرا إبراهيم جبرا في البحث عن وليد

مسعود، حيث كانت شخصية وليد، في عمقها، بورتريهاً روحياً لكاتب يبحث عن وطن داخلي لا في الجغرافيا بل في اللغة، هكذا نكتشف أنّ الكتابة وسيلة للنجاة، وللفهم العميق، التجلّي، أن يخرج من النص شيء يخصّنا… ولم نكن نعرف أنه يخصّنا أصلاً.

وإذا كانت الكتابة مرآة للذات، فإنّ اللغة هي اللحم الذي تتكوّن منه تلك المرآة، نحن لا نكتب خارج اللغة، بل نولد فيها، ونُعيد بها تشكيل أنفسنا، فنصير أبناء كلماتنا، لكن أيّ لغة نكتب بها؟ وأي هوية نحملها حين نختار أن نقول “أنا” بهذه الكلمة أو تلك؟ فاللغة أداة محايدة، تُحفظ بالذاكرة، بالتاريخ، بالانتماء، وبالمنفى أيضاً، الكاتب الفلسطيني مثلاً لا يكتب باللغة العربية فقط، بل يكتب من خلال جرحها، من خلال تشظّيها بين الموروث والمجزرة، بين الفصحى والمخيم، اللغة هنا تصبح خندقاً للمقاومة، وفي الوقت ذاته ساحة للاعتراف العميق.

“هذا هُوَ اسمُكَ /

قالتِ امرأةٌ،

وغابتْ في المَمَرِّ اللولبيِّ…

أرى السماءَ هُنَاكَ في مُتَناوَلِ الأَيدي.

ويحملُني جناحُ حمامةٍ بيضاءَ صَوْبَ

طُفُولَةٍ أَخرى. ولم أَحلُمْ بأني

كنتُ أَحلُمُ. كُلُّ شيءٍ واقعيٌّ. كُنْتُ

أَعلَمُ أَنني أُلْقي بنفسي جانباً…

وأَطيرُ. سوف أكونُ ما سأَصيرُ في

الفَلَك الأَخيرِ”.

لقد وعى محمود درويش هذه المسألة حين قال:

“اللغة لا تحميني من الرصاصة، لكنها تمنحني شكلاً للغياب” (كتاب جدارية).

كان يدرك أنّ هوية الكاتب ليست فقط في الموضوع، بل في اللفظ، في النغمة، في الإيقاع الداخلي الذي يصوغ الذات كما يصوغ المعنى، أحياناً نُضطر للكتابة بلغة ليست لغتنا الأم، فنكتشف أننا نكتب بلسان لا يشعر بما نشعر به، وهذا الاغتراب اللغوي لا يُضعف الهوية، بل يُظهرها في شكل جديد – هوية تتكوّن من التوتر، من الحنين، من الغوص داخل الغريب حتى ينطق بما هو حميم.

ولذلك، فإنّ اللغة التي نكتب بها هي المفتاح لفهم من نكون حين نكتب، ليست “وسيلة”، بل هي “كيان”، كأنها جلد آخر نرتديه لنعرف أنفسنا من الداخل، وفي كل كتابة، يقف الكاتب بين صورتين: من هو فعلاً، ومن يتمنى أن يكونه، فهل نحن، حين نكتب، نُعبّر عن حقيقتنا الداخلية بصدق؟ أم أننا نرسم نسخاً مثالية من ذواتنا نختبئ خلفها؟

وقد تكون الكتابة تمرّداً على الواقع الشخصي، فكثير من الكُتّاب خَلقوا شخصيات عاشوا فيها ولم يقدروا على عيشها في الواقع: الحب، الشجاعة، الجنون، وحتى الحرية، فالكاتب الذي لا يستطيع قول ما يريد في الحياة، قد يقول كل شيء من خلال شخصية متخيَّلة، وهنا يتجلّى الأدب كفعل “تحوّلي” لا كوثيقة، نحن لا نكتب ما نحن عليه بالضبط، بل نكتب ما نراه ممكناً، ما نخشاه، ما نحلم به، ما نطمح إلى أن نصير عليه، بهذا المعنى، لا تكون الكتابة مجرد وصف للذات، بل صناعة للذات.

الأنا في الأدب إذاً ليست ثابتة، تتشكّل في كل نص، تتحوّل، تتقنّع، تتبرّأ أحياناً مما قالته سابقاً، هذا التحوّل لا يعني الكذب، بل العُمق، فالحقيقة الأدبية ليست صورة فوتوغرافية، بل رسمٌ داخلي بالألوان والأحلام، والسؤال يبقى: هل “أنا الكاتب” أصدق من “أنا الإنسان”؟ أم أنّ الاثنين يختلطان إلى حدّ لا يمكن فيه الفصل بين القناع والوجه؟ ربما، في لحظات الكتابة الخالصة، تزول الفروق، ويولد صوت لا ينتمي تماماً لأي من الشخصيتين، بل يكون كياناً ثالثاً، الكاتب الذي لا يشبه أحداً إلا نفسه لحظة الكتابة.

وللكاتب الحقيقي، تكون الكتابة ممارسة خارجية أو عادة ثقافية، وتجربة وجودية، وأحياناً… نجاة، من لم يشعر في لحظة كتابة أنه يضع جزءاً من روحه على الورق، لم يختبر بعد المعنى العميق لفعل الكتابة، بالنسبة لي، لم تكن البداية سؤالاً أدبياً، بل كان الأمر أشبه بنداء داخلي غامض، ذات مساء، كتبتُ دون تخطيط، كأنّ شيئاً انفجر بداخلي، لم أكن أعرف ما الذي أكتبه، لكنني كنتُ أعلم أني أخرج عن صمتي، وأُعيد تركيب نفسي بالكلمات، كانت الكتابة حينها لحظة مواجهة، لا مع القارئ، بل مع ذاتي.

تلك النصوص الأولى لم تكن “جيدة”، لكنها كانت “صادقة”، كنتُ أندهش مما يظهر على الصفحة: أفكارٌ لم أكن أعرف أنني أؤمن بها، أحزان لم أعترف بها سابقاً، وأسئلة لم أجرؤ على طرحها في العلن، حينها فقط أدركتُ أنّ الكاتب لا يصنع النص، بل يكشفه – وربما يُكشف من خلاله أيضاً، ومع مرور الوقت، بدأتُ ألاحظ أنّ كل قصة أكتبها تحمل جزءاً من قلقي، كل مقطع شعري فيه ظلي، حتى إن لم أتعمد ذلك، وهذا ما يجعل الكتابة، مهما تنوّعت موضوعاتها، تجربة شخصية عميقة، فكما يقول إرنست همنغواي: “كل كتاب جيد هو في النهاية اعتراف، قصةٌ في جوهرها صرخة حياة.”

فنحن لا نكتب فقط ما نعرف، بل نكتب ما لا نقدر على قوله إلا كتابةً، هكذا، تصبح الكتابة شريكاً في التكوين، مرآةً لا تُجامِل، وصوتاً نكتشف من خلاله أنفسنا كما لم نفعل من قبل، وكما عبّر فرانز كافكا: “كتابي هو طريقة لي بأن أكون موجوداً، أن أمارس وجودي الذي يتلوّن بين الألم والفرح.”

ربما لا نعرف أنفسنا حقاً إلا حين نكتب، فالكتابة رحلة داخلية نحو الذات، ومحاولة للكشف عن هوية تتشكّل وتتغير مع كل نص جديد، حين نكتب، لا نروي قصصاً فقط للآخرين، بل نُعيد اكتشاف أنفسنا، ونُعيد تشكيل ذواتنا ونصوغها بلغة لا تنتمي لنا فقط، بل تصبح جزءاً من كينونتنا، لذلك، تبقى الكتابة سؤالاً مفتوحا: من نكون حين نكتب؟ وهل تكون الكلمات مرآة صادقة لذواتنا، أم مجرد أقنعة نحتمي خلفها؟ وتذكر أنّ الأدب لا يتوقف لأن يكون فناً فقط، بل هوية وحقيقة ذاتية تنمو مع كل كلمة نكتبها.

أضف تعليق