طارق جمال سالم

“فلما وصلوا إلى قرب يسوع وجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين خرجت منه. وجدوه لابساً ثيابه. مالكاً عقله، جالساً عند قدمي يسوع وروى لهم شهود الحادث كيف خلص المجنون”

(إنجيل لوقا. الإصحاح الثاني عشر، 32)

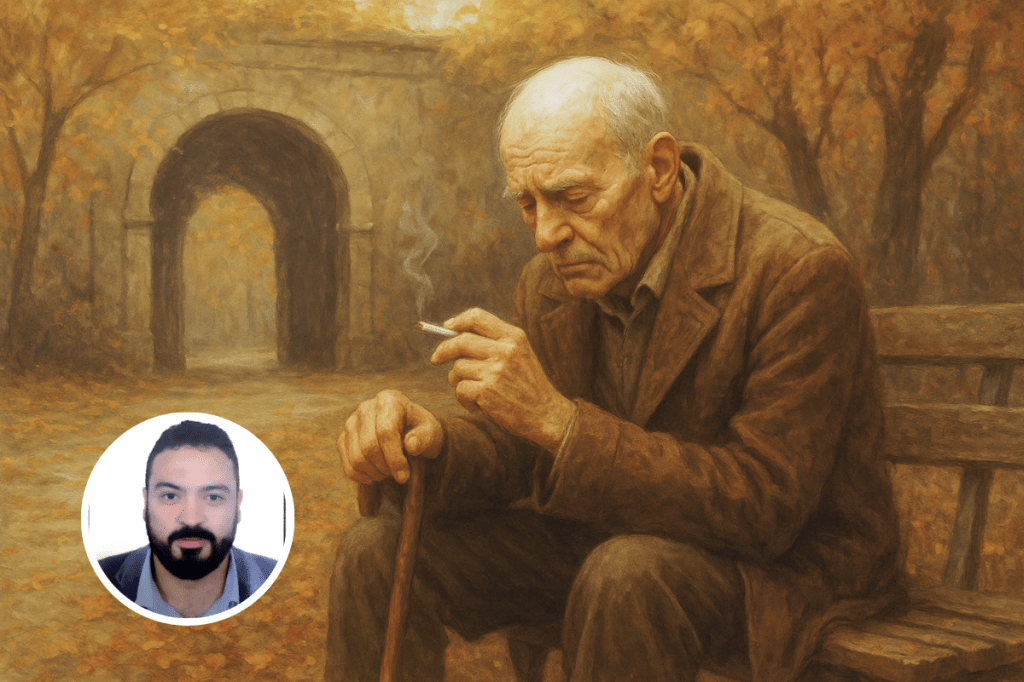

ألقى النهار الخريفي على الأستاذ بدير اللواتي شعوراً بالكآبة، تجلى هذا الشعور لما وجد وجهه في المرآه يعلوه تكشيرة عابسة، فتذكر ليلته الطويلة التي قضاها في أحلام مزعجة.

أشعل سيجارة وأخذ يلمع حذائه الذي يبالغ دائماً في نظافته قبل استيقاظ زوجته التي ستشتاط غضباً فقد كانت تعزو جسده النحيل وصحته المتدهورة إلى السجائر التي تفقده شهيته.

بعد أن أنهى سيجارته عاد الى الغرفة ليبدل ملابسه، فتسبب صوت سعاله في إيقاظ زوجته والتي نهضت بنشاطها المعهود لتفتح باب الشرفة حتى يتسنى لضوء النهار مساعدة زوجها في اختيار ملابسه. وقعت عينها على نظارته ذات الإطار الذهبي والعدسات المقعرة القابعة فوق المنضدة فناولته إياها وتركته يحاول كبح سعاله الشديد وهي تلعن السجائر التي ستقضي عليهم.

ارتدى نظارته ليستقر أخيراً على البذلة الصوف البنية، أشعل سيجارة أخرى وهو يلقي نظرة من شرفته المطلة على سور مدرسة التجريبية التي يديرها منذ أكثر من عشرين عام. رغم أنه لايزال يرتدي ملابس النوم إلا أنه تهيئ ليلقي خطابه الصباحي المعهود وظن لوهلة أنه سيكون حديث المدينة هذا المساء. نادته زوجته للفطور فألقى سيجارته في منتصفها بكآبة وجلسا سوياً على مائدة الطعام صامتين لبرهة، رغم علمها أنه يراجع في عقله خطابه الصباحي إلا أنها أرادت أن تفاتحه في الأمر الذي ظل يشغلها طوال السنوات المنصرمة.

سألته بتروي: هل اتخذت قرارك؟، رد بهدوء مصطنع: ليس بعد، ومضى يعبث بالطعام بينما يرتب الأفكار في رأسه لتستقر له فكرته الأساسية والتي هي بالغة الخطورة.

منتصباً كنصب تذكاري وقف الأستاذ بدير اللواتي حاملاً خيزرانته التي تضاهيه طولاً ليباشر بنفسه وصول الطلبة والمدرسين إلى المدرسة، مدققاً في هندامهم ليختار بأصابعه الدقيقة كل من يعتقد أنه قد أهمل في هندامه ولم يهتم بمظهره العام، ليرسلهم في طابور أمام مكتبه المطل على فناء المدرسة الواسع، حتى يكونوا عبرة لبقية الطلبة.

بعض الأحيان النادرة يكون من ضمن هؤلاء الزمرة مدرس أو مدرسة ممن لم يسبق لهم التعامل مع الأستاذ بدير اللواتي، ليصبحوا بعد ذلك مثاراً للسخرية طوال العام الدراسي والذي سيدفعهم بلا شك في تقديم طلب نقل لمغادرة هذا المعسكر المرعب.

أصاب الأستاذ بدير اللواتي صدمة فقد نجى جميع الطلبة من طابور العار لأول مرة في تاريخ المدرسة، مما اضطره لتأخير موعد الطابور الصباحي لعله يجد من يملئ الفراغ الذي يوشك أن يتحقق لأول مرة. انقشع الغمام وألقت الشمس شعاعها الأول على فناء المدرسة الذي تحوّل لكرنفال ينقصه الأهازيج والموسيقى، مما آثار الشك في قلب الأستاذ بدير اللواتي فراح يضرب الأرض بخيزرانته وهو ينظر إلى الجموع التي تبادله نظرات ثأر.

في خضم هذا الكرنفال أعطى أخيراً الأستاذ بدير اللواتي إشارته لبدء الإذاعة الصباحية فرُتل القرآن بصوت جميل عن سورة الحاقة حتى إذا ما وصل الطالب إلى قوله “خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ” تطلّع إلى وجه الأستاذ بدير اللواتي في ازدراء.

كان الناظر الأستاذ سمير الجوهري في أسعد أيامه وأنشطها، فراح يرتب الطلبة في الإذاعة بنفسه وظل يروح ويجيء ويُبدي استحسانه عن كل فقرة مما استرعى انتباه الأستاذ بدير اللواتي الذي كان يكره الاهتمام المفرط بالطلبة، والسبب لوجود الأستاذ سمير في هذا الموقف أنه هو الآخر ينتظر دوره ولأول مره في البرنامج الإذاعي، وقد قبض على مُكبّر الصوت بكِلتا يديه بعد أن عدّل طوله ليضاهي قامته الطويلة وصار يتحدث بسعادة بالغة مشيراً بيده الطويلة إشارات تدل على الفخر والامتنان لوجود الأستاذ بدير على رأس إدارة المدرسة.

وجد الأستاذ سمير صعوبة في اختيار الكلمات المناسبة لعدم تمرسه فظل صامتاً لبرهه لترتسم على وجه الأستاذ بدير اللواتي ابتسامة تشفّي، ارتعش لها صوت الأستاذ سمير الذي أكمل حديثه متجاوزاً اللغة العربية السليمة التي لطالما عني بها الأستاذ بدير ليصبح الخطاب أشبه بحديث أصدقاء على مقهى، لترتفع له أصوات الطلبة ساخرة من المفردات المستخدمة.

بلغ الحنق مداه فتحرك الأستاذ بدير اللواتي من مكانه المحبب بوسط الفناء ليوقف هذه المهزلة، لكن الأستاذ سمير ألقى قنبلته المدوية بإعلانه بفخر وسعادة بالغين أنّ اليوم هو آخر أيام الأستاذ بدير اللواتي بالمدرسة لبلوغه سن المعاش القانوني، وبسرعة جذب الطالب المسئول عن نهاية البرنامج الإذاعي من ياقته لينهي الطابور الصباحي على الفور، وغادر المنصة متوجهاً صوب الأستاذ بدير ليعانقه ومن خلفهم شرعت الفرقة المدرسية على أنغام أكورديون قديم في عزف موسيقى أناشيد استقلال الوطن وطرد المحتلين. التف المدرسين حول العناق وانتظر كلاً منهم دوره ليعانق الأستاذ بدير اللواتي ومن خلفهم تتوجه طوابير الطلبة إلى فصولها سعيدة بانتهاء حقبة الأستاذ بدير اللواتي مودعة خُطبه الرنانة إلى غير رجعة. لم يكن الأمر مفاجئ بالنسبة للطلبة ولا المدرسين لم يفاجئ أحد بهذا الخبر سوى الأستاذ بدير اللواتي والذي راح يُبعد المدرسين المصطفين حوله بعصبية ويأمر كل واحد منهم بالذهاب إلى فصله، الوحيد الذي ظل على حالته السعيدة الأستاذ سمير والذي جذب الأستاذ بدير من يده ليتوجهوا إلى المكتب ليهدئ من روعه.

رغم قصر قامته ونحول جسده إلا أنّ نظرات الأستاذ بدير اللواتي كانت تُضفي على هيئته قوة ووقار لا حد لهما، فتح إبراهيم الساعي بنشاط الباب ليدخل الأستاذ بدير مكتبه الكبير والذي يتوسطه مكتب على الطراز القديم مصنوع من خشب الزان يعلوه خاتم المدرسة وأوراق مرتبة وفي الوسط لافتة مذهبة كبيرة نقش عليها اسم الأستاذ بدير بخط الثلث، جلس الأستاذ بدير على كرسيه وأشعل سيجارة وراح ينظر نحو الفصول وقد بدأت أصوات المدرسين ترن لتعلن عن بدء اليوم الدراسي، تبعه الأستاذ سمير والذي تسمّر واقفاً لبرهه والعرق يتصبب من جبينه وهو يخرج من جيب بدلته الرمادية خطاب فرَده بعناية ووضعه بهدوء أمام يد الأستاذ بدير والذي تغير وجهه لما رأى على الورق خاتم الوزارة، مرر عينه على الورقة وأزاحها بعيداً وقال في هدوء وهو يوجه كلامه للأستاذ سمير: ومن قال لهم إنني أريد أن أرتاح، وأضاف وهو يحاول أن ينهي توتره: لقد قدمت طلب للوزارة وكلي ثقه أنه سينال موافقتهم، أليس كذلك؟ موجهاً سؤاله للأستاذ سمير والذي اكتفى بهز رأسه واستأذن للخروج ليباشر عمله. نهض الأستاذ بدير اللواتي وأمسك خيزرانته ليبدأ جولته الصباحية ليراقب سير العمل، والويل كل الويل لمن يقع تحت يد الأستاذ بدير تكون أمه دعت عليه، تعيس الحظ الذي يقع في محيط خيزرانته فإنها لن تخطئه ولا يستثنى حتى المدرسين من بطشه، لو تصادف مروره بمدرس غير متيقظ فسيُسمعه الأستاذ بدير خطبة صباحية تجعله أضحوكة أمام تلاميذه، وإن قابله في ممر الفصول أحد الطلبة الذين طردوا من الفصل سينالهم عقاب مضاعف. وحده الأستاذ إسماعيل المنجاوي يرافقه في كل جولاته، سماه الأستاذ بدير “المنجاوي” للشبه الكبير بين رأسه و فاكهة المانجو وظل هذا الاسم يرافقه ولم يجد في نفسه تحرجاً طالما ناداه به الأستاذ بدير اللواتي بنفسه، كان الأستاذ إسماعيل عينه التي يرى بها وسمعه الذي يسمع به، ينقل له الأخبار أولاً بأول في جلستهم الخاصة والمحببة وسط الفناء، لكن في هذا اليوم غاب الأستاذ إسماعيل عن الحضور مما استرعى انتباه الأستاذ بدير ليسأل عنه الأستاذة فاطمة مدرسة العلوم فهي ابنة أخيه، لم يصدق الأستاذ بدير ما سمعه لما أخبرته الأستاذة فاطمة أنه خرج على المعاش هو الآخر.

بدأ الصداع يأكل رأس الأستاذ بدير ولم تفلح علبة السجائر وأكواب الشاي والقهوة في كبح هذا الألم، ظن أنّ ذاكرته قد خانته وأنّ الأيام قد سارت سريعة كما يقولون، شد ما أحزنه أنه لم يكذب ادعائها عندما أخبرته أنّ عمها ترك المدرسة منذ سنتين، رغم تذكره وبوضوح أنه رافقه الأسبوع الماضي في جولته الصباحية، بدأ يشعر أن الأستاذ سمير هو من يدبر هذه المكيدة ليجعله أضحوكة في نظر المدرسين والطلبة، وليتحقق لهم ثأرهم بعد كل هذه السنين، وقصة خروج الأستاذ إسماعيل على المعاش ما هي إلا جزء من مكيدتهم ليحتالوا عليه.

نادى الأستاذ بدير على إبراهيم ساعي مكتبه والذي تحرك نحوه ببطء وهو يلعن الساعة واليوم اللذان أوقعاه في هذا المكان، أمسك الأستاذ بدير خيزرانته في غضب لتأديب هذا الساعي الكسول، لكنه لما رفعها وجد يد إبراهيم القوية تنتزعها منه بقوة وتجمهر الناس الذين خرجوا من كل مكان وكأنهم انتظروا هذه المعركة، كان إبراهيم يسب ويلعن وهو يكسر الخيزرانة إلى قطع صغيرة ويلقيها على الأرض، انهار الأستاذ بدير شئياً فشيء وأصبح كالطفل الشريد بين أيادي تتلقفه، أحدهم يرثى لحاله وكبر سنِه والآخر يلعن الجنون الذي أصاب البلاد، أما الصوت الذي كان يدق في رأسه كجرس إنذار هو صوت الأستاذ سمير والذي صرخ قائلاً: احملوه الرجل سيموت في أيدينا، وبالفعل استسلم الأستاذ بدير للأيادي التي تحمله وأراد أن يغلق عينه ويصم أذنه عن كل ما حوله فلم يجد عزاء له سوى تذكّره وجه ابنه الوحيد حسام والذي يدرس في جامعة السوربون على بُعد آلاف الكيلومترات فاطمئن قلبه لأول مرة منذ الصباح وأخلد إلى نوم عميق.

أفاق الأستاذ بدير ليفتح عينه بصعوبة بالغة، ليجد نفسه ممدد على سرير حديدي بالغ الرداءة وبجواره منضدة عليها أصناف من الأدوية المختلفة والأنبوب الواصل بالمحلول المعلق بعارضة سريره مغروساً في ذراعه. شعر بالدوران لما حاول النهوض، قلّب عينيه باحثاً عن نظارته فلم يجدها وتنامي لأذنه أصوات بعيدة لأشخاص خارج الغرفة، نادى الأستاذ بدير طالباً المساعدة ففتح الباب على فتاة في العشرينات من عمرها تحمل صينية معدنيه وضعتها برَوِية على المنضدة ومدّت يدها تساعده ليعدل جلسته وهي تنادي على زميلاتها بالخارج لاستدعاء الطبيب.

أين أنا؟ تساءل الأستاذ بدير وهو يسند ظهره، طمأنته قائلة: أنت في بيتك يا جدي، انتفض الأستاذ بدير وهو لا يدري أي بيت تقصد، سألها عن زوجته فردّت غير مكترثة: الدكتور سيشرح لك كل شيء، وبينما هي منهمكة في تجهيز الأدوية وجدت نظارته، والتي ناولتها له فحاول يمد يده لإمساكها فلم يستطع، ساعدته في ارتدائها ليراها بوضوح، كانت تشبه احدى المدرسات اللاتي عملن تحت امرته، لكنه لم يستطع أن يميز أي واحدة منهن، حاول أن يعصر ذهنه ليتذكرها، لكن ذهنه كان مشوشاً وبالكاد يتذكر تفاصيل بسيطة، أراد أن يشعل سيجارة حتى يطفئ الألم الذي بدأ ينتشر في رأسه وبينما هو يبحث بجواره عن بذلته سمع صوت يتذكره بوضوح فالتفت فإذا هو يدخل من الباب بقميصه الأبيض الفضفاض ورأسه الصلعاء التي تشبه حبة المانجو، كان الأستاذ إسماعيل صاحب الصوت والذي ارتمى على الأستاذ بدير يعانقه، فرح الأستاذ بدير لرؤية صديقه والذي ظن أنه لن يقابله مرة أخرى لكنه أخفى سعادته وضغط على يديه ضغطة قوية محاولاً فهم ما يجرى، ليفاجئه بسؤاله الفتاة التي كانت مشغولة بتعبئة الحقن عن تأخيرها موعد الدواء، وما أربكه أنه ناداها باسم فاطمة، فتذكر الأستاذ بدير وجهها والذي يشبه تماماً وجه الأستاذة فاطمة مدرسة العلوم، سأله الأستاذ بدير: هل تعرفها؟ رد الأستاذ إسماعيل وهو يطمئنه: ابنة أخي عرّفتها لك من قبل.. أنسيتها؟ تساءل الأستاذ بدير: مدرسة العلوم؟ فتردد الأستاذ إسماعيل للحظة ثم راح ينظر إلى فاطمة بقلق وقال: نعم هي، وهمس لفاطمة فخرجت مسرعة ثم جذب كرسي وجلس قِبالة الأستاذ بدير والذي مال ناحيته ليخبره عن تفاصيل المكيدة التي تعرض لها وهو يتوعد المتسببين عن هذه المكيدة بالفصل وعلى رأسهم الأستاذ سمير ناظر المدرسة، عادت فاطمة مسرعة وهمست في أذن الأستاذ إسماعيل ثم أفرغت الأدوية في المحلول المعلق وغادرت. كان الأستاذ بدير محطماً تماماً ويعاني معاناة بلغت من القسوة وكأنّ أحداً يأكل عقله بلا رحمة. صار عاجزاً عن أن يتحمل كل هذا العذاب، وأصبح يجتر الكلام بصعوبة بالغة وهو يقلّب عينه وكأنما يبحث عن شبح يطارده في أنحاء الغرفة، وقطع هاجسه رؤيته لظل طويل يرنو من باب الغرفة، توجس خيفة وظن أنها ساعته وما هذا الظل إلا طيف ملاك الموت ليخلصه من كل آلامه، حاول النهوض كي يتأكد مما يراه لكن يد قوية منعته من التحرك، حدق في عيني الأستاذ إسماعيل بهلع فأشاح ببصره صوب الباب الذي أصدر صريراً مزعجاً انتفض على إثره الأستاذ بدير مذعوراً لما برز أمامه رجلاً طويل القامة ضخم الجسد، له عينان صغيرتان لا تخلوان من الدهاء والمكر، عرفه الأستاذ بدير وكاد يقفز من سريره لولا اليدين الغليظتين اللتان تكبلانه، صاح بالأستاذ إسماعيل ليتركه وبينما هو في ثورته قاطعه صوت الزائر قائلاً: لازلت تكرهني؟، لازلت تراني ناظر مدرستك الذي يريد أن يحوذ على مكانك؟ وأضاف وهو يقترب من السرير موجها خطابه للأستاذ إسماعيل: أخبره يا دكتور إسماعيل من أكون؟ تحوّل وجه الأستاذ بدير صوب الأستاذ إسماعيل الذي أصبح في حاجة أن يعرّفه هو الآخر عن نفسه بعدما وصفه الأستاذ سمير بالطبيب، فبادره متسائلاً: ما معنى ما يقوله يا أستاذ إسماعيل هل اشتركت معهم في المكيدة؟ وأردف يقول وهو يحاول أن يخلص يديه: هل تلعبون دور الأطباء وأنا في نظركم المريض العاجز؟ كل هذا لتتخلصوا مني وتصبح المدرسة بين أيديكم؟

مد الأستاذ إسماعيل يده وأخرج ورقة من تحت وسادة الأستاذ بدير وناولها له وهو يقول برقة: ليست مكيدة يا أستاذ بدير، كل شيء مدوّن بخط يدك أرجوك اقرأها وستفهم كل شيء، حاول الأستاذ بدير كبح ارتعاشة يده وهو يتناول الورقة ثم شرع يقرأ بعد أن تأكد أنه خطّه بالفعل.

أصبح يقلّب عينيه ليتأكد من حقيقة المكان وحقيقة نفسه، ألقى الورقة بعيداً ونزع الإبرة المغروسة في ذراعه وقفز يهجم على الأستاذ سمير وهو يصفه بالمخادع الذي أجبره على كتابة هذا الكلام، كان الأستاذ إسماعيل يحاول بصعوبة إيقافه، فاستدعى الأستاذ سمير من يساعده، لينقض إبراهيم الذي جاء مهرولاً على الأستاذ بدير وقيده في سريره بحزام من الجلد، فلما أحكم قيده صرخ الأستاذ بدير قائلاً: هذا الساعي مفصول ولن أقبل اعتذاره مهما حدث، لا يهمني أنه فقير وأنه لن يجد وظيفة مناسبة، لن أقبل عودته.

قال الأستاذ إسماعيل بعصبية: إنه ليس ساعي، إنه إبراهيم الممرض الذي يبات معك كل ليلة منذ خمس سنوات. صاح الأستاذ بدير وهو يحاول تخليص نفسه من القيد: جميعكم تكذبون، ما معنى كل هذا؟ هل تقولون لي أني جننت، ما هذا الكلام الفارغ الذي أرغمتموني لأكتبه، أتقولون أنني أقدمت على ضرب أحد طلابي حتى شارف على الموت وأن زوجتي المسكينة التي أعدت لي الفطور هذا الصباح قد ماتت منذ سنتين وأنّ ابني الوحيد حسام الذي يدرس في جامعة السوربون قد هجرنا منذ خمسة عشر سنة، هذا كله كذب وافتراء وهذه الورقة هي خديعتكم الكبرى لتدميري، إنني لن أترككم ولن أترك المدرسة لتقع تحت إدارتكم الضعيفة، إنّ الذي بنيته والأجيال التي ربّيتها لن تخذلني أبداً، وسيشهد الناس أنّ الأستاذ بدير اللواتي عاش نبراساً للعلم وأنّ ولده الذي من صلبه سار على نهجه في تحصيل العلم وسيعود بشهادته قريباً ليعلّقها بنفسه على حائط مكتبه. لم يستطع أحد أن يوقف نوبة غضبه ولم تفلح العقاقير التي أعطوها له في تهدئته، وأردف يقول في تحدي: طرقكم لن تنجح معي وهذه العقاقير التي تستخدمونها لأكتب لكم ما تريدونه لن تفلح. أخذ الدكتور إسماعيل يدور حول السرير وهو يقول: لكنها الحقيقة مع عميق أسفي، أدخلت المصحة منذ خمس سنوات تعاني من هلوسة وانفصام لأنك لا تريد مسامحة نفسك لذا تعيش في خيالك على آثار الماضي، كل واحد منا تراه على غير حقيقته، والحقيقة هي أنني معالجك النفسي والدكتور سمير هو مدير المصحة أما إبراهيم فهو الممرض المسئول عن سلامتك، حتى الممرضة فاطمة ابنة أخي لها دور آخر في خيالك، إنني أعترف أنك أفضل مدير مدرسة عرفته مدينتنا ولكنك أسرفت في كل شيء، هذه الحقيقة التي ينكرها عقلك وكلي ثقة أنك ستعود إلى عقلك بعدما تقابل الشخص الذي ينتظر بالخارج، وأضاف وهو يتفحص جسده الضعيف: لكني لا أرغب أن يراك على هذه الحالة. كان إبراهيم ينظف آثار الدماء بعدما نزع الأستاذ بدير أنبوب المحلول الموصول بذراعه، وأصبح الأستاذ بدير مستسلماً له مما شجع الدكتور إسماعيل لفك الحزام عن جسده. أصدر الباب صريراً خفيفاً وظهر على استحياء شاب في نحو الثلاثين من عمره، قصير القامة أحمر الوجه يرتجف خداه الرخوتان عند كل حركة من رأسه، لم يرفع الأستاذ بدير بصره، وإنما اكتفى بنظرة سريعة، والتي كانت كافية كي يعرف كل شيء ويفهم كل شيء بأدق تفاصيله، شعر بخجل حارق وهو يرقد مريضاً أمام ابنه الذي لم تراه عينه منذ خمسة عشر عام وظل يطأطأ رأسه كالنعامة حين يطاردها صياد فتغرس رأسها في الرمال الحارقة. انحنى الوافد الجديد على رأس الأستاذ بدير يقبّلها وأمطار الدموع تهطل من وجنتيه تبلل رأس أبيه الذي كان يعصف بأفكار حزينة، رفع الأستاذ بدير يده المرتعشة ليربت على رأس ابنه التي غاصت بين أضلاعه، وهو يقول بلطف بالغ: لقد كبرت وأصبحت تشبه والدتك يا حسام.

ظل الأستاذ بدير يستمع لابنه الذي كان عاجزاً أن يشرح كل شيء باسترسال لولا مساعدة الدكتور إسماعيل، شعر الأستاذ بدير برغبة ملحة في الخروج من هذه الغرفة الخانقة كي يستنشق بعض الهواء، فاستجابوا لطلبه وخرجوا للفناء حتى يساعده الهواء المنعش في تذكر كل هذه التفاصيل. سار مستسلماً متعكزاً على عصاة طبية كشجرة ضعيفة أنهكتها ريح الخريف الباردة، فلما وصلوا للفناء جذبه الدكتور إسماعيل برفق وهو يشير صوب شجرة صفصاف عملاقه ليجلسوا ثلاثتهم وأمامهم الباب الحديدي المفتوح على الطريق السريع، كان هذا المكان المحبب لأستاذ بدير حتى يتسنى له رؤية السيارات والناس بالخارج ليسترسل في الحديث، بدا أنّ الأستاذ بدير أراد أن يبدأ في الحديث بعدما رتب أفكاره واستمع بإنصات إلى كل تفاصيلهم وقصصهم، أخرج الدكتور إسماعيل سيجارة وأشعلها وناولها له، نهض الأستاذ بدير معتمداً على عصاته الطبية وراح يدخن وهو ينظر للرجلين الجالسين بإنصات أمامه. بلغته الفصيحة المعهودة بدأ حديثه وكأنها أحد خطبه الصباحية، كان يرفع عصاته بصعوبة كلما ظن أنّ أحدهم سيوقفه، وكأنما حديثه موجّه إلى جموع كبيرة فكان يقلّب عينه محدقاً في تلك العيون التي تراقبه، فيبتعد للوراء مخافة أن تقترب منه هذه الجموع الغفيرة، حتى اصطدم جسده في النهاية بالباب الحديدي وتشتت ذهنه بفعل أصوات السيارات بالخارج، نظر صوب ابنه فيما يشبه العتاب وهو يقول: ولك أقول أيها الغريب إنّ الإنسان لن يدرك حقيقته إلا في حالتي المرض والموت، وأظن أني اليوم قد أدركتها. وبخِفه غير معهودة ألقى الأستاذ بدير اللواتي عصاته وخرج مهرولاً إلى الخارج، تبعه حسام صارخاً لظنه أنّ أباه يريد الهرب ووراءهم الدكتور إسماعيل الذي شعر بدنو كارثة، فلما أدركا الشارع وجدوه ملقى على الأرض، غارقاً في دماءه، يلفظ أنفاسه الأخيرة، ارتمى حسام عند قدميه محاولاً إسعافه لكن الأستاذ بدير كان لازال يُكمل خطابه بصوته الهادئ المتزن قائلاً: الحق أقول لكم يا طلابي الأعزاء، لقد خسر نفسه هذا الذي لم يدرك حقيقته.

أضف تعليق